帰国直後は楽しそうに通っていた学校だったのに、最近、ちょっと様子がおかしい。

朝になると、頭が痛いとかおなかが痛いとか言うようになった。

帰国して、日本の学校に行き始めてしばらくは不安定な時期が続くこともあるかもしれません。

でも、様子がおかしい時期が2週間・3週間…と長引くようであれば、もしかして、学校に行きたくないのかな?馴染めてないのかな?いじめられているのかな?

このまま学校に行かなくなったら、どうなってしまうんだろう…社会に適応できなくなってしまったらどうしよう…

本当に、不安で不安で仕方ないですよね。

そんな不安を少しでも解消できる通信教育が「インターネット教材【すらら】

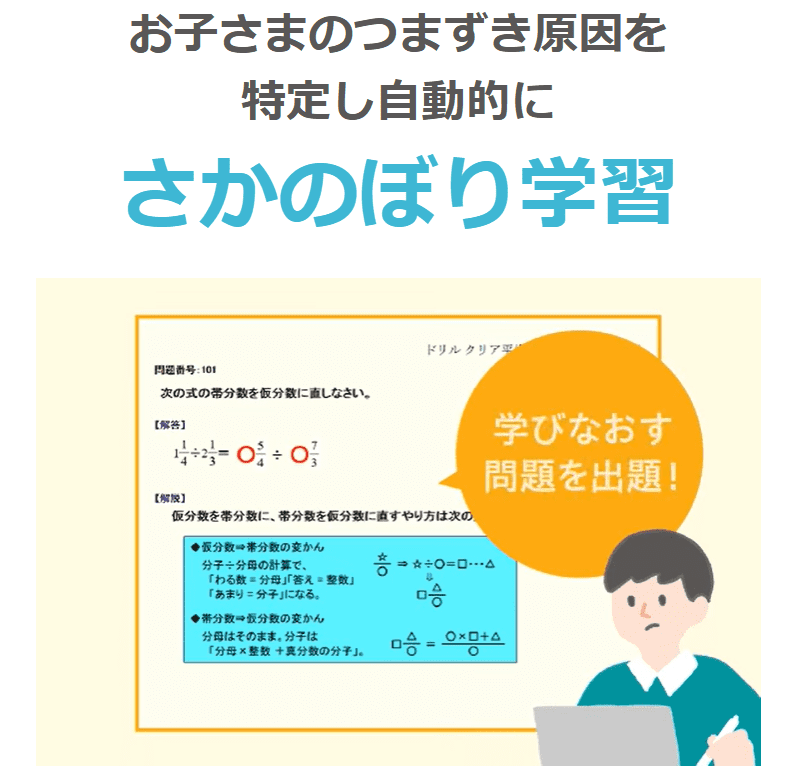

- 学校に行きたくない大きな原因の一つ「学習の遅れ」を取り戻せるから

- 学習の遅れの原因になっている「習っていない箇所」を何年でもさかのぼって勉強できるから

- 学校に行かなくても出席扱いになるICT教材(※文部科学省認定)に選ばれているから

- フリースクールや塾に通うのはハードルが高いけど、すららは自宅でできるから

- すららは「海外子女・帰国子女」にも対応しているから

- 海外でも使えるので、帰国前に事前に学力の抜けを埋めておくことができるから

\ 自宅にいても出席扱いになる教材 /

不登校でも大丈夫!すららは経験も実績もあります

2024/7/31までに入会の方!!!

今なら入会金(7,700円)が無料です!

\ 入会金無料キャンペーンの今がチャンス /

案外多い、帰国子女の不登校

海外子女・帰国子女って、キラキラした面ばかりクローズアップされがちですが、全員が全員、新しい環境にすぐ慣れて、すぐに友達もできる子ばかりではありません。

さらに、帰国した環境にもよりますが、周りに帰国子女が少ない地域だったりした場合、いやでも注目されてしまうのは避けられません。

- 日本の学習進度と違うので習っていない箇所がある

- 英語では答えがわかるけど、日本語でなんて言うかわからない

- 日本と考え方が違うので、理解するのに時間がかかる

- 英語の発音が良すぎて笑われるのがイヤ

- みんなが当然知っていることがわからない(日本の歌や流行りの話題など)

小学生の不登校の場合、勉強についていけないことが大きな原因の一つだと言われています。

ただでさえ「外国から転校してきた子」と注目されているのに、日本語で答えられなかったりすると恥ずかしい気持ちになっちゃいますよね。

中学生の不登校はもう少し深刻です。

ただでさえ多感な年ごろの中学生。

編入したはいいけど、周りはもう友達関係が出来上がってしまっている中に一人で入っていくのは、かなりハードですよね。

おまけに、勉強も難しくなってきて、海外の学校では習わなかったことが応用問題として出されたり、日本語でなんて言うのかわからなかったり。

海外でも慣れない環境で頑張ってきたのに、日本に帰国してまで頑張らないといけないなんて、本当に親として胸が苦しくなります。

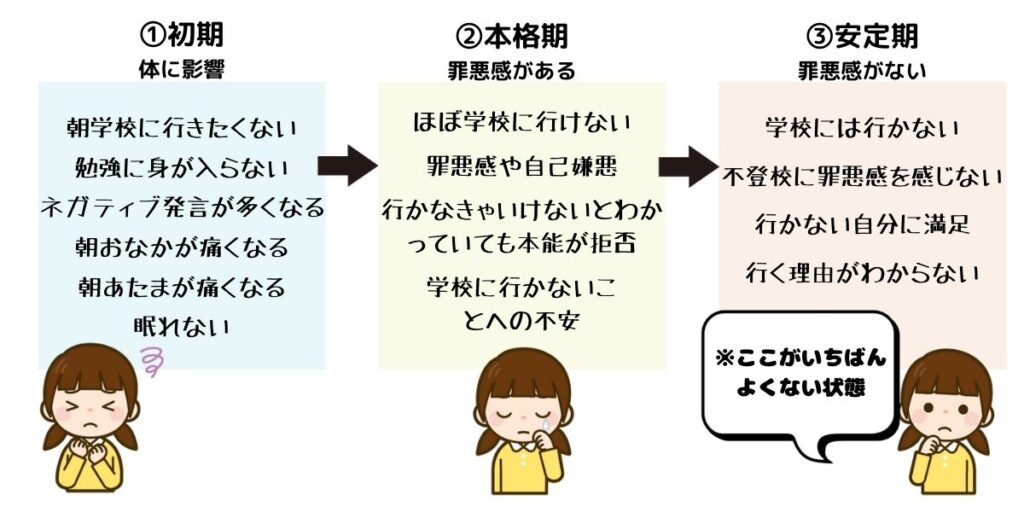

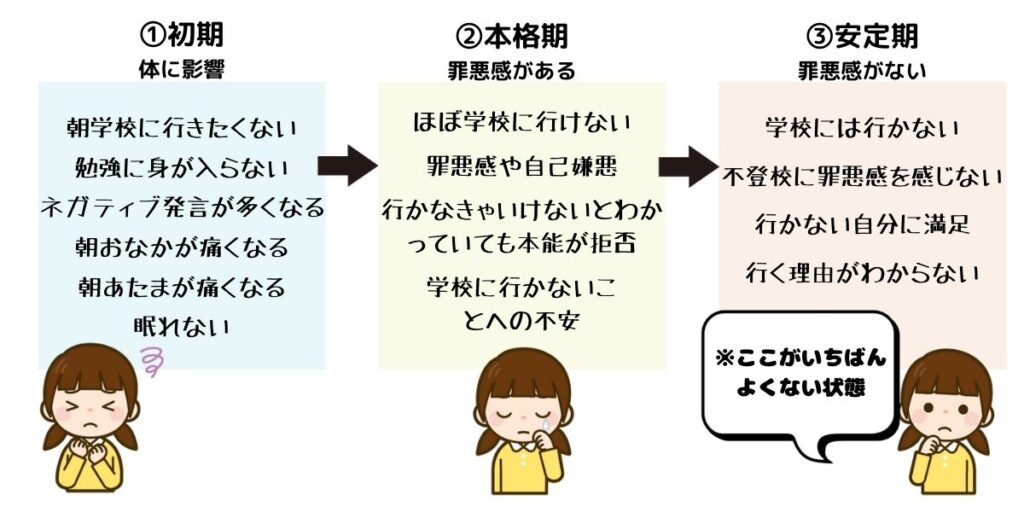

不安定に揺れる【子供の心理変化】

学校に行きたくない。

こんな声を直接親に言えるなら、少しだけ安心してください。

学校に馴染めなくて、子どもが一番つらいのって、「誰にも言えない時期」なんです。

初期から本格期にかけて、学校には行かなくちゃいけないという理性と、でも行きたくないという本能のギャップに苦しみます。

もしかしたら、誰にも言えず一人で苦しんでいるかもしれません。

その時が子供にとっては、いちばん苦しくツライ時期なんですよね。

学校に行きたくない、という告白ができるようになったら、

まずは、「こども自体は少しだけ肩の荷が下りた」「不安の種を半分背負ってあげることができた」と思ってあげてください。

親が対応できること

親が子供の不登校に気づくのも、初期から本格期にかけて。

学校に行くようになだめてみたり、学校に問い合わせてみたり、いろいろと対策を考えることでしょう。

ここで親ができることは、

- 子どもの話を根気強く聞く

- 状態を理解したうえで見守る

そして、学校にしばらく通わなくても大丈夫な制度を調べること!

ここで大事なのは、正しい対策を取るということ。

私も経験済みなのですごく良くわかるのですが、良くない対応として

- 時間が解決してくれるかもしれないから様子を見よう…と問題を先送りにする

- 親が焦ったり怒ったり、必要以上に取り乱したり不安になったりする

そうすると、子どもはますます不安定になってしまいます。

心の中では、泣きたい…不安…どうしよう…と思っても、

なるべく「学校に行かなくても大丈夫よ」という余裕を見せる演技をしておきましょう。(それが難しいんですけどね…)

まずは文科省が定める【不登校の定義】を知る

なんかちょっとおかしいな。学校に行きたくないのかな?と感じたら、まずは、文部科学省が定める「不登校の定義」を知っておきましょう。

文部科学省が定める不登校の定義

年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由によるものを除いたものに該当していること。

病気やけがで学校を休んでいる場合は、不登校ではなく「病欠」になります。

ただ、病気やけがで学校を休みがちになったことによって生じる二次的な障害。

たとえば、休んでいる間に単元が進んで、授業についていけなくなってしまった、とか、友達から疎外感を感じるようになってしまったといった理由で学校に行けなくなるのは、不登校と判断されます。

フリースクール・不登校に対する取り組み(出典:文部科学省)のサイトがとても分かりやすかったので、時間があるときにチェックしてみてください。

https://www.mext.go.jp/march_lion/torikumi_futoukou.htm

ムリして学校には行かない・自宅で学習するという選択

子どもが学校に行かない。

これは親としてもとても不安なことなんですが、実は子供もとっても不安に思っています。

学校に行かないと勉強もできなくなる。将来なりたい仕事にもつけなくなる。でも…学校に行くのがツライ。

子どもの性格にもよりますが、そんな気持ちの時に無理に学校へ行かせるのは逆効果の場合が多いんです。

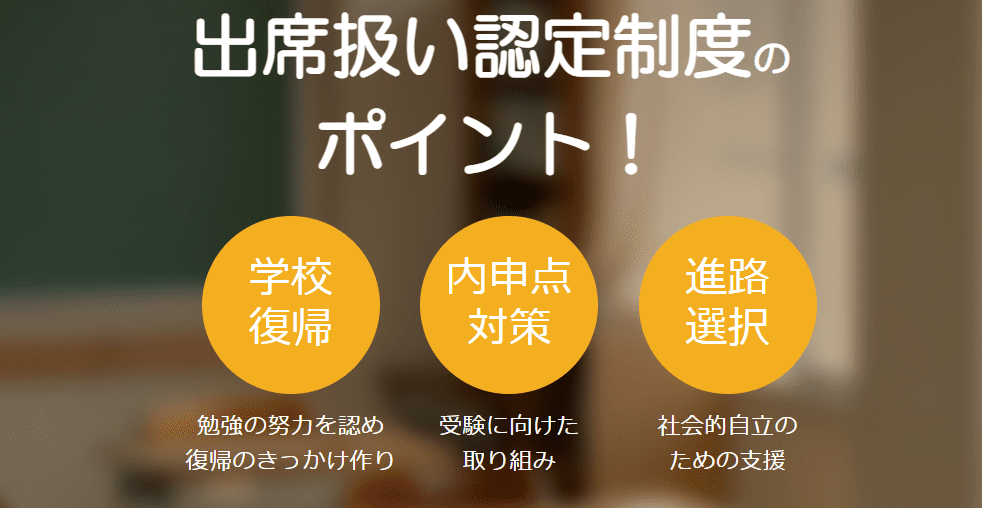

だから、本当は無理して学校に行かず、自宅で「学校復帰のきっかけづくり」ができるのが、

長い目で見ても、いちばん子供にとっていいのではないかと思うんです。

勉強さえ続けていれば道は開けるけど、出席日数の壁がある

学校に行かず、自宅で学習するメリットは、

ムリに学校に行かないという選択

- 勉強がわかるようになったら、学校に行くことができるかもしれない。

- 例えば、小学校5年生で帰国して不登校になったとしても、中学校に入るといった環境の変化でまた、学校に行けるかもしれない。

- 中学生不登校になった場合、帰国子女が多くいる私立中学校に編入したり、志望の高校に入学したりすることで、自信がついて学校に行けるかもしれない。

- 勉強さえ続けていれば、通信制の高校にも通えるし、大学受験だってできるかもしれない。

このように、時間や環境が変わることによって、学校に行くことができるようになるケースが多くみられます。

ただ、ここで問題になってくるのが「出席日数の壁」なんです。

出席日数が大きな問題になってくるのは、小学校よりも中学校です。

※義務教育の出席日数について(補足)

本来義務教育の小中学校では、成績不良や長期欠席・病気療養などの場合、校長の判断や保護者・本人の意思で原級留置(留年)をすることが可能ということになっています。

しかし、原級留置になるには、本人と保護者の意志を尊重するため、現在ではほぼ原級留置(留年)せずに進級し卒業することが多いです(公立学校の場合)

※私立小中学校の場合は独自の規則があるので、学校側に確認する必要があります。

小学生の不登校の場合、学校に行かなくても卒業することは可能です。

ただ、だからといって何もしないのが得策だとは思えません。

やむを得ず学校には行けていないけど「自宅学習をして頑張っている」という自信が小学生には必要です。

そこでぜひ知っておいてほしいのが、文部科学省が定めた「不登校生徒の出席扱い要件」に関する情報です。

(4)不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保

文部科学省:「不登校児童生徒への支援の在り方について」サイトより抜粋

不登校児童生徒の一人一人の状況に応じて,教育支援センター,不登校特例校,フリースクールなどの民間施設,ICTを活用した学習支援など,多様な教育機会を確保する必要があること。

また,夜間中学において,本人の希望を尊重した上での受入れも可能であること。

以下略

ICTとは、「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略語で、コミュニケーションを前提としたITテクノロジーを取り入れた教育のことを言います。

PC、タブレットなどの情報端末を使って行う教育ですが、通信教育のような一方通行ではなく、コミュニケーションを前提とした、というところがポイントになります。

出席扱いになる7つの条件に【すらら】はすべて対応

では、具体的にICTを活用した学習支援が出席扱いになる7つの条件を確認してみます。

この条件は、学校と保護者がしなければいけない条件と、ICTがやらなければいけない条件があります。

それでは詳しく見ていきましょう。

まずは、保護者から担任の先生に相談します。

文科省が定めた不登校生徒の支援について、まだ認知度が低いため、多くの学校は自宅でIT教材を使えば出席扱いにできることを知りません。

まずは、担任の先生に相談⇒出席扱いに関する連携・協力をしてもらえるよう、話を持ち掛けてください。

その場合、文部科学省の資料や、すららのパンフレットを持参して説明するとわかりやすいです。

また、わからないことがあったら「すらら」に相談してください。

\資料請求はこちらの公式サイトから/

「すらら」はIT教材。

インターネットとパソコン(又はタブレット)があれば、どこでも勉強することができます。

さらにすららは、

- 小中コースは小学校1年生から中学校3年生までの範囲

- 中高コースは中学1年生から高校3年生までの範囲

すべてに対応しているので、休んでいたところをさかのぼって学習することも、得意なところは先取りで学習することも可能です。

学校復帰を目的に対面指導(面談)が必要となります。

担任の先生やスクールカウンセラーが担当するケースのほか、保健室や適応指導教室がその役割を担うことがあります。

これに関しては学校によって異なるので、まずは担任の先生に相談してみてください。

「すらら」は文部科学省の学習指導要領に対応しています。

英語・数学については多くの学校で採用されている教科書について、すららのユニットとの対応表がそろえられているので、学校の授業の進み方に合わせた学習が可能です。

授業の遅れを取り戻すため、学年をさかのぼった学習も出席の扱いとされます。

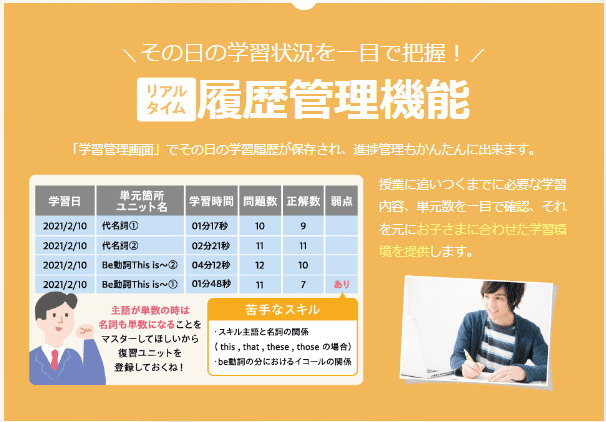

また、出席扱いの条件でもある「学習の理解の程度を踏まえた」という点では、すららの管理機能の一つでもある「ラーニングデザイナー」という機能が有効です。

「いつまでに、何を、どこまで勉強するか」といった学習計画を、すららでは子ども一人ひとりの理解度に合わせて立てることが可能です。

『すらら』はその日の学習の履歴が保存され、「学習管理画面」機能で確認できるようになっています。

そのため、保護者の方や校長先生・担任の先生が同じ情報をいつも共有できるのです。

また、お子さんの学習履歴も簡単に取り出すことができるため、担任の先生から校長先生への報告が必要な場合でも、担任の先生は学習状況を紙に書き出すなどの作業は必要ありません。

この条件に関しては、保護者と子供でよく相談し、自宅で学習を進めたほうがよいか決めてください。

家に引きこもりがちで人と会いたがらない、人間関係がストレスになってしまうような場合は、公的機関、民間施設(フリースクール等)ではなく、外出しなくても家でできる【すらら】がおすすめです。

学習評価は①知識・理解②技能③思考・判断・表現④関心・意欲・態度の「4観点」で判断されます。

出席扱いだけでは全てを満たすことができないため学校側との協議が必要です。

出席扱いにしてもらう流れを詳しく説明

このように、すららは7つの条件をすべて満たすことが理解できたかと思います。

では実際に、不登校生徒が出席扱いになるための具体的なアクションと流れを説明していきます。

保護者の方から担任の先生へ「学校復帰を目的に出席扱いとしてほしい」ことをご相談ください。

但し、先生は出席扱いのことを知らないこともあるため、その際は文科省の資料や「すらら」の資料を持参し、ご説明をしてあげてください。⇒すらら資料請求

担任の先生、教頭先生、校長先生で相談されると思いますので、回答を待ちましょう。

保護者の方へ質問がある場合、答えられないことがあればサポートいたします。⇒すらら公式サイトへ

使用する学習教材、出席扱いのルール、学習設計内容、学習履歴の提出方法について取り決めを行います。

他校の事例など、必要に応じてすらら側から学校へお伝えすることもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。⇒すらら公式サイトへ

ルールが決まればスタートです。

学習設計についてはすららコーチにご相談ください。

すらら公式サイト

このように、ICTを使って不登校生徒を出席扱いにするには、学校の理解と学校と保護者の連携が必要です。

これを個人でやるのはとても大変。

経験と実績を兼ね備えたすららコーチがサポート相談に乗ってくれるので、本当に支えになります。

すららでは約6割の児童が出席扱いとなりました。

出席扱いにならなかった理由は、

- 学校や教育委員会都合の否決・・・約18%

- 保護者側と学校の連携に問題が生じた・・・9%

- 不登校ではなく「病欠等」と判断された・・・13%

すららの場合、不登校生徒を出席扱いにした前例がいくつもあるので、わからないことや不安なこと、やらなければいけないことはすべてすららコーチに相談してください。

すららコーチは、学習塾の現役の先生を中心にカウンセラーなども在籍し保護者をサポートしてくれる、とっても頼もしい存在です。

まずはパンフレットを請求しよう

何となく、子どもの様子がおかしいな、と、ちょっとでも気になったら。

帰国後にうまくやっていけるか、ちょっとでも不安に思ったら。

ぜひ、出席扱い制度についてまとめたパンフレットを資料請求してください。

\資料請求時にも質問があれば詳しく個別回答してくれます。/

海外子女・帰国子女の学習方法について、帰国してからの学校選びなどの質問にも、日本全国にいるすららコーチがサポートしてくれるので、まずは資料請求・無料体験をしてみましょう。

※資料請求をしたからといって無理に勧誘されることはありません。

資料請求時に「ご意見・ご質問」欄にも悩みや質問等書くことで、詳しく個別回答してくれますよ。

パンフレットには、実際に不登校から出席扱いになった方々の体験談・生の声が載っています。

まだ不登校になってはいないけど…といった場合でも、資料から得られるものはたくさんあると思いますよ。

\ まずは一度資料を取り寄せてみてください /

海外の場合PDFで送られてくるので安心

海外子女・帰国子女にも「すらら」がおすすめ!

帰国子女向けのコースがある通信教育【すらら】でもご紹介していますが、すららは無学年方式。

必ず日本に帰国することが決まっている駐在員の場合、

帰国したときのことをしっかり考えて、帰国子女をサポートしてくれる通信教育を選ぶことをおすすめしています。

小学校の不登校の原因で大きな原因の一つとされているのが授業の遅れ。

海外では日本と学習進度も内容も違うので、必ず授業の抜けが出てきます。

そうすると、日本に帰って来た時に「習ってない・わからない」→学校に行きたくない、となってしまわないためにも、授業の抜けているところを見つけて、何年生でやった内容でもさかのぼって学習できる、無学年方式のすららがおすすめです。

不登校でもすららで出席扱いになるってホント?:まとめ

今回は、帰国後不登校になりそう・なってしまった場合、「出席扱い」にするための方法としてすららをご紹介しました。

今回は、不登校に関して詳しくご紹介したのですが、すららは実際の通信教育としてもかなり優秀です。

実は、全国学習塾1,000校、学校1,000校が採用、33万人の生徒が利用中。

さらに、バンコク・シンガポール・メキシコなどの日本人学校でも「すらら」が導入されています。

- すららを使うことで「出席扱い」になる可能性が高い

- すららコーチが保護者をサポートしてくれる

- ひとりひとりの特性に合った学習設計ができる

- 小1~中3の範囲(中高コースは中1~高3)を振り返り・先取り学習し放題

- パソコンもしくはタブレットで学習するので、海外に住んでいても送料がかからずとてもお得

- 全国にいるすららコーチが帰国後の学校について相談に乗ってくれる

- 定期試験の模試が何度でも受けられる

本当に、海外の学校で頑張ってきた帰国子女たち。

いろんな経験をして、いろんな可能性を秘めている帰国子女たちは、たとえ一時期日本の学校に通えなくなったとしても、世界に羽ばたくことは十分可能だし、その力を持っていると確信しています!

でも、羽ばたくにはやっぱり「学力」が必要。

たとえ、学校に行けない期間があったとしても、きちんと制度を使って「出席扱い」にしてもらって、その間しっかり勉強しておけば、必ず道は開けます。

ほんのちょっと心が疲れちゃって学校に行けなくても大丈夫。

まずはすららに相談してみてください。

帰国子女におすすめの帰国子女受け入れ中学校をまとめてみました。

帰国子女受け入れ高校はこちらの記事から

コメント