将来子供に理系の職業、例えば医療系・製薬系・IT系など、研究職について欲しいと思う親がとっても増えているそうです。

近年リモートワークが増えたり、仕事に対する考え方がどんどん変わってきています。

今後、どんな仕事が必要とされて、どんな仕事が淘汰されてしまうのか、今はまだ想像もつきません。

ただ、ひとつだけ言えることは、

「与えられた仕事をこなす」だけの人材ではなく、

「自分で考えて行動できる」大人になることが、これからの時代を生き抜くためのヒントなのかもしれません。

もちろん、文系の「読解力」「語彙力」はすごく大切です。

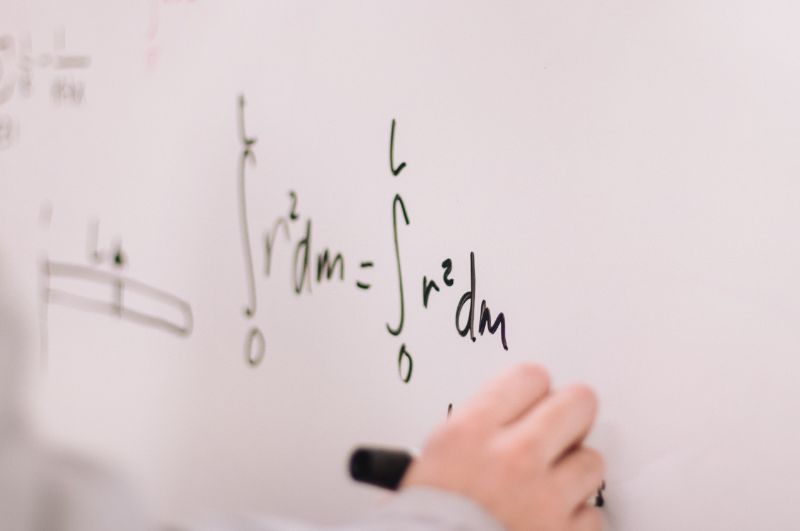

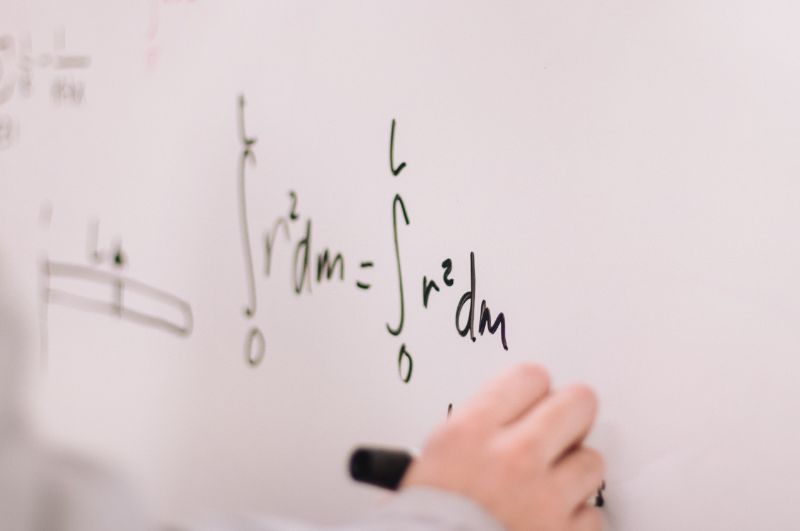

それと同時に、理系の「論理的思考力」「問題解決能力」も伸ばしてあげたいですよね。

今回は、まずはその第一歩、理系が好きになるをテーマに、私もウチの子供たちも大好きなおすすめの本や図鑑をを15冊を一気にご紹介します。

小さいときの「なぜ?なに?」がとっても大事

2016年のノーベル賞生理学・医学賞を受賞した東京工業大学の大隅良典氏が、受賞インタビューの中で

「子供達にはあれっ?という気づきを大切にして欲しい」

と言っていました。

小さいときは親が辟易するくらい、なんで?なんで?攻撃が始まりますよね。

でも、理系脳を育てるには、その時期が最も重要なんです。

東大王を卒業した今でも語り継がれる才女、鈴木光ちゃんのご両親は、光ちゃんが小さいときから、人体模型を買ったり、一緒に魚を解剖してみたり、興味を持ったもの、やりたいと思ったものはすべてやらせてあげたそうです。

ただ、100%すべて一緒にお付き合いするのはやっぱり不可能なので…

なんで?って聞いてきたら、「一緒に考えてあげる」プラス「本や辞典、図鑑で自分で調べてみる」という工夫が必要になってきます。

そんな時におすすめの本が、今回ご紹介する、理科・算数のドリルや図鑑です。

算数脳・理系脳を鍛えてくれる、そしてなぜ?どうして?の好奇心を解決してくれるものを厳選してみました。

考えて、手を動かすことでしっかり定着【ドリル】

勉強って、頭で考えているよりも「手」を動かすほうが覚えられるし、しっかり定着できるんですよね。

小学生のうちは特に、タブレットだけではなく、紙に書くことがとっても大事。

そこで、大定番ですが、書くことでしっかりと頭に入ってくる理系のドリルをご紹介します。

身近な自然と「理科」が好きになる かがくのれんしゅうちょう

自然や科学は楽しそうだけど、何からどう教えていいのかわからない。

という場合に、このドリルは最適です。

2.くさばな(町なかで多く見られる植物を中心に、知識として知っておきたい草花)

3.いきもの(動物・虫・魚などのすがた・仲間分け・成長の過程など)

4.しぜん(風向き・光と影・虹などの、生活の中で目にする自然現象など)

5.せいかつ(身の回りの物・道具などの性質を知り、考える問題など)

という5つのジャンルに分かれているので、身近な「科学」をまんべんなく学習することができます。

例えば、たべもののワークをやった後、おやつにリンゴを食べてみましょう。

「しぜん」のワークをやった後、近所にお散歩に行ってみてもいいですよね。

このワークは子供にとって楽しい、ワクワクを提供してくれるだけでなく、親にとっても子供の楽しい、ワクワクのお手伝いのヒントをくれる教材になっています。

対象年齢3歳から。

ぜひ理科の楽しさを、親子で一緒に探してみてください。

マンガでわかる! 10才までに遊んできたえる算数脳パズル

昔から、パズルは空間認知能力や算数脳を鍛える代名詞でした。

こちらの本は、10歳までに遊んで鍛える算数脳パズル。

10歳までに、と書かれていますが、実は大人がやってもなかなか面白い。

案外、お子さんのほうが柔らか頭ですらすら解けてしまうかもしれません。

4問一組の問題248問+スーパー問題2問の合計250問で構成されています。

4問解き終わることに、子どもが自分で答え合わせをし、さらに解説マンガを読んで復習することで、身に付けた力の定着をはかります。

なんと400ページの大ボリューム!

保護者向けの解説も充実しているので、子供への威厳も保てます(笑)

小学校1年生くらいだと、大人と一緒に考えながら解くのがおすすめです。

もう少し大きくなると、楽しくてどんどん解いてしまうので、280問があっという間かもしれません。

マンガも面白いので、何度も読んで繰り返し使えるところもうれしいですね。

理系脳をつくる ひらめきパズル・ひらめき思考力ドリル

算数に主軸を置いた中学受験指導塾「エルカミノ」をご存知ですか?

東京を中心に9教室という小規模な塾ながら、

御三家をはじめとした難関中学入試では、大手進学塾とも肩を並べる、少数気鋭の進学塾です。

算数オリンピックにも多くのメダリストを輩出するすごい塾なんですよ!

さらにこの塾の特徴的なところは、実は算数だけでなく全ての科目を論理的に考えることを基本とした指導をしています。

たとえ国語の設問でも、感情面でとらえるのではなく、文の構造を論理的に構図で把握するといった論理的視点で教えてくれます。

そのエルカミノが独自に開発したパズル教材がこちら。

試行錯誤してパズルを解くことで、考えることをあきらめない力が身に付きます。

対象年齢は小学校1年生から。

11種類のオリジナルパズルで、算数を得意にする土台作りをしましょう。

きらめき算数脳

サピックスといえば、難関校受験を目指す子供たちのための、代々木ゼミナール系列の大手有名受験塾です。

そのサピックスが出している算数脳のドリルがこちら。

発売は2007年と古いですが、今なお売れ続け、高い評価を得ています。

こちらの教材は、しっかり考えないと答えが出せない問題ばかり。

考えて、答えを導き出す過程を大切にしています。

入学準備コースから用意されていますが、今現在なかなか手に入れにくい教材にもなっています。

見つけたらお早めに!

かわいいけれど本格的!キャラクター図鑑

化学、と聞いてどんなイメージを持たれますか?

私は本当に理系が苦手だったので、化学記号とか元素とか言われても、嫌悪感しかありません(笑)

ウチの下の子は化学大好きなので、元素記号を見るのが好きなんです!

私にはまったく理解できないんですが…

パパも元素記号マグカップとか持っているので、小さい頃から身近だったのかもしれません。

もし私も小さいときから化学について楽しく学ぶことができていたら、人生が変わっていたかもしれないと、いつも思います。

そこで、累計35万部を売り上げている大人気!私も大好きなキャラクター図鑑から、いくつかご紹介していきます。

化学のキホンがめちゃくちゃわかる!元素キャラクター図鑑

元素記号といえば、あの無機質でとっつきにくいアルファベットと数字の羅列ですよね!

偏見ですか?すみません。

でも、こちらの本ではあの無機質な元素記号が一つ一つかわいいキャラクターになっています。

さらに、「こんな元素だよ」「ここではたらいているよ」といった情報が、小さい子でもわかりやすく書かれています。

この図鑑を見れば、元素について基本的なことはすべてわかるのはもちろんですが、周期表などもしっかり載っているので、案外長く活用できますよ。

地球のスゴさをとことん味わえる! 鉱物キャラクター図鑑

石が好き、地層が好き!という子も結構な割合でいるんですが、

そういう子にはこちらの図鑑はどうでしょう?

地質学や鉱物学者、資源・エネルギー工学など、地球科学系の学問は今後も需要が高いのではないでしょうか?

そんな第一歩を踏み出すにも、楽しく鉱物について学びたいですよね。

鉱物についてはどうしても専門書が多くなり、小さな子供にはちょっと難しい本ばかりなので、まずはこの図鑑で、各鉱物のキャラクターの特徴を抑えておくと、すんなり入っていけるでしょう。

ただ、こちらの図鑑はイラストなので、このキャラクター図鑑で興味を持ったら、オールカラー写真付きの図鑑に移行するのがいいかもしれませんね!

\うちにはNEOセットがありました!/

身近なモノをなんでもはかってみたくなる! 単位キャラクター図鑑

小学校の算数でつまづきやすいところのベスト3に入るのではないかといわれる単位。

1メートルは何センチですか?

1リットルは何デシリットルですか?何ミリリットルですか?

体積と容積って違うんですか?

海外、アメリカやイギリスに住んでいたらメートルではなく、ヤードとか、グラムではなくポンドとか…

単位って大人になっても「なんだったっけ?」と思うこと、多くないですか?

つまづきやすいところではありますが、ここでつまづいていたらもったいない。

単位の計算はこの先必ずついて回ります。

なので、単位も小さいときから楽しく覚えてしまいましょう。

78の単位をキャラクター化。

単位って、78個もあるんだ…と私もすごく勉強になりました。

キャラクター図鑑は他にもたくさんあるので、興味のあるものが必ず見つかると思います!探してみてくださいね~

読んで想像力を高めよう、かがくのお話系

図鑑を見るよりも、物語やお話を読むほうが好きなお子さんにお勧めするのが、かがくのお話シリーズ、そして、化学の不思議な話シリーズです。

この本は理系が好きな子は、かがくの話を読みながら国語の読む力、読解力を伸ばすことができますし、

文系なので、かがくはちょっと苦手…という子には、お話しを通してかがくの楽しさに触れることができます。

なぜ?どうして?かがくのお話1年生~6年生

こちらのシリーズは、1年生から6年生までそれぞれのたのしいかがくのお話が載っています。

1話2ページくらいの読み切りで書かれているので、興味のあるところから読み始めることができます。

- 1年生は、「あくびはどうして出るの?」「あめはどうしてふるの?」など、1年生にとっての身近な疑問が36話書かれています。

- 2年生になると「まゆ毛はどうしてあるの?」「やさいくずをそだてよう」といったお話が42話。

- 3年生は「じしゃくのふしぎをたのしもう」「汗ってどうして出るの」など45話。

このように、その学年に合った「不思議なこと」「疑問に思うこと」に焦点を当てたお話がたくさん詰まっています。

寝る前の10分間、かがくのお話をしてあげるのもいいですよね!

好奇心をそだて考えるのが好きになる 科学のふしぎな話365

1日1話 身近な科学の疑問をお話にして楽しく解説してくれているのがこの本です。

それが365日分!

一日1話を寝る前に読んであげても、1年間毎日違う話を読んであげられますよね。

- 宇宙のふしぎ

- 自然と地球のふしぎ

- 生きもののふしぎ

- からだのふしぎ

- 食べものと飲みもののふしぎ

- 道具と機械のふしぎ

- くらしのふしぎ

- やってみよう! 実験と観察

- 科学者の伝記

- 科学のよみもの

オールカラー、イラストや図解いっぱいでわかりやすく説明されています。

すべてフリガナがふられているので、小学校1年生から高学年まで楽しめる1冊です。

ロウソクの科学 世界一の先生が教える超おもしろい理科

ロウソクの科学はシリーズものではありませんが、ちょっと大きい子にはおススメの読み物です。

こちらの本は、子ども向けに書かれているので、入門書には良いと思います。

子ども向けとは言っても、文字メインの本になるので、読書が苦手な子にはちょっと辛いかもしれません。

本を読むことが大好きな子に。

昔から大好きだった、学研の科学と学習シリーズ

子供の科学は1924年創刊。

私も「学研の科学と学習」は小さいときに読んでいました。

きっと、そんなお父さん、お母さんも多かったのではないでしょうか?

毎回、身近な現象から最先端の研究成果まで自然科学のさまざまな事柄についてのやさしい解説のほか、手軽に科学の面白さや物作りの楽しさを体感できる実験・工作の記事を満載しています。

子供の科学2019年12月号

2019年12月号の特集が「くすり開発」

今現在、最前線で研究者や薬剤師、医師の頑張っている姿を目の当たりにして、将来こんな人材になりたい!と考えている子供たちも多いと思います。

科学の楽しさを伝えるだけではなく、科学の可能性そして世の中を支える力になることを知ってほしいですよね。

小学校高学年~中学生向けですが、写真やイラストもたくさんあり4年生くらいからいけるかな?

子供の科学はバックナンバーも豊富!

プログラミングや進化論、料理のロジックなんかもあって、どれも本当に興味をそそられます。

子供の科学はkindle版もあるので、かさばらなくてうれしい。

実験でわかる科学のなぜ?

子供の科学から出ている、大型本です。

近年教育系の言葉でよく聞く「STEM」をご存知ですか?

STEMとは、

Science(科学)、Technology(技術)、Engineering (工学)、Mathematics(算数・数学)の頭文字を集めたことばです。

これにArt(芸術)を足して「STEAM」と表現されることもあります。

未来を生きる子供たちが、人工知能を「使う」人材になれるか、

それとも人工知能に「使われる」人材になってしまうのか、

この2つを分けるのは「STEM」の力だといわれています。

Amazon:実験でわかる科学のなぜ?の説明文より引用

このSTEAM教育の一環で、小学校のプログラミング授業が導入されることになったんです。

今後もこのSTEAM教育は、どんどん発展していくことになると思うので、しっかりチェックしておきたい1冊です。

\STEMの本は↓もすっごく面白かったです!/

ビジュアルで脳に刺激!見てさわって感じる図鑑

理科の実験ってすごく印象に残りますよね。

ドリルの章でも言ったように、手を動かすことによって脳に刺激が加わります。

さらに、はっきりとしたわかりやすい、インパクトのある写真などのビジュアルでも、刺激をすることによって、より理解・定着を図ることができます。

今回ご紹介する図鑑は、今一番売れている天気の図鑑、実際に体感できる図鑑、さらにビジュアルが美しい図鑑の3点をご紹介します。

空のふしぎがすべてわかる! すごすぎる天気の図鑑

今一番売れている天気の図鑑として話題の本です。

最近、あの「情熱大陸」にも出演された、気象庁が唯一所持する研究機関「気象研究所」の研究員荒木健太郎さんの著書です。

雲って、刻一刻と形を変え見ているだけでも心が癒される気がするんですが、一方近年のゲリラ豪雨など、災害につながるのも雲が影響しています。

そんな雲の魅力に取りつかれた荒木さんのすごすぎる天気の図鑑ですが、曇って100種類以上あるって知ってました?

大人の私のほうがはまってしまった、文字通りすごすぎる図鑑です。

そんな空を見上げるのが楽しくなる図鑑で、お天気のこと学んでみませんか?

\小さな子にはこちらの本もおすすめ!/

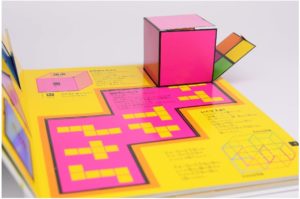

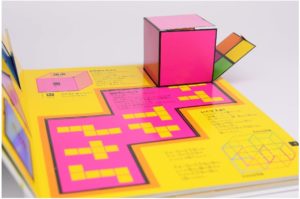

さわって学べる算数図鑑

この本は、すごいです!

普通の算数図鑑ではありません。

足し算、掛け算、分数から、図形や立体まで、算数に関する様々なことを、しかけを通して体感できる図鑑です。

算数が得意な子は、数字という記号で理解しているのではなく、量やおもさなど具体的に感じているそうです。

図形の展開なども、自然と補助線が見えたり、展開図が見えたりするらしいですよ。

そしてその図形能力は、小さいうちに鍛えることで身につけることができるんです。

我が家も下が4歳、上が6歳の時に図形教室に通っていました。

ただ単に説明を読んだり、計算したりするだけではわからなかったことも、いろいろな種類の飛び出す絵本のようなしかけを使って直感的に理解できます。

頭で暗記しているのではなく、体験したことは一生忘れません。

この本で体験できたことは一生の宝物になるはずです。

\プログラミング図鑑もおすすめ!/

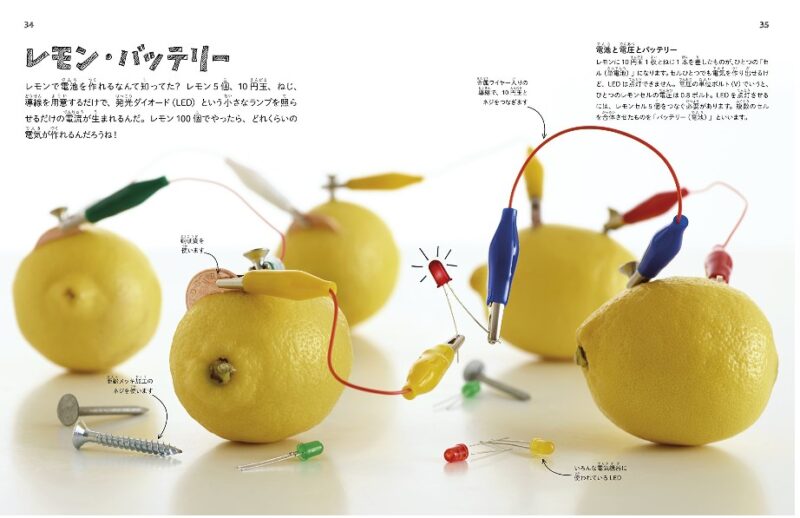

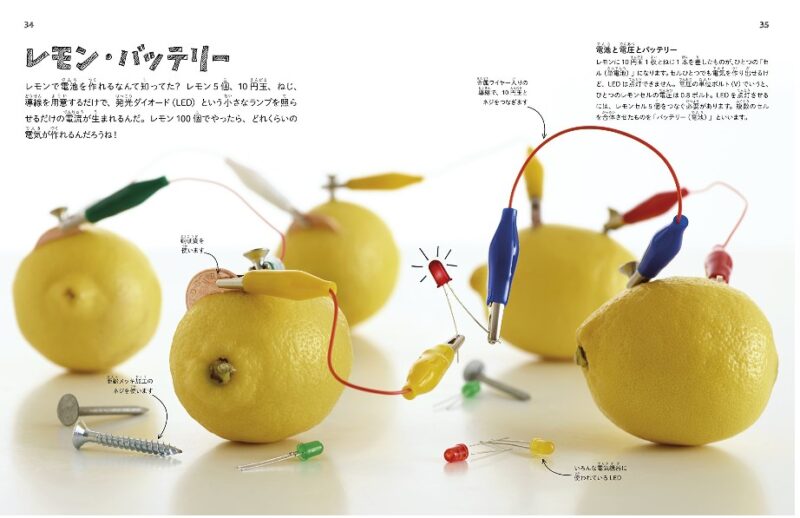

理系アタマがぐんぐん育つ 科学の実験大図鑑

こちらの本もすごいです(語彙力…)

世界12カ国で翻訳された科学図鑑がついに日本上陸!アメリカのamazon

「Children’s Science Experiment」

部門第1位! (2017年6月27日現在)年イギリス「王立協会ジュニア図書賞」候補作!

まず、写真が美しい!

そしてすべて自分で実験できるところがまた素晴らしい。

実験をするとなると、親は準備や後片付けが大変ですが、でも実験をすることで得られる効果は計り知れません。

成功したら一緒に喜んで、失敗したらなぜ失敗したかを一緒に考える。

そうやって「理系脳」が育っていくのではないかと思います。

この機会にお子さんと一緒に、いろんな実験を楽しんでみませんか?

理系が好きな子に育てたい、理科・算数が好きになるおすすめ本:まとめ

今回は、算数や理科が好きになる、算数脳・理系脳が育つ本や図鑑、そして教材を16種類ご紹介しました。

海外にいると、理科や算数の授業が日本より遅れていたり、単位の表記が違ったり、戸惑うことも多く、そこからつまづき、嫌いになってしまう子も多いそうです。

それは本当にもったいないことですよね…

今回ご紹介した、14冊プラス2つの教材をまとめてみました。

これらの本や図鑑を上手に使って、ぜひお子さんの

なんでなんで?どうして???

という好奇心の芽を育ててあげてください。

もう一つの理系脳、プログラミングについて紹介しています。

お子さんのプログラミング、そろそろ始めたい、という方!海外でも受講できますよ。

コメント